近日,CNN、BBC等西方媒體報道稱,印度主要的制造業重鎮、有著“亞洲底特律”之稱的欽奈,支撐當地用水的4個水庫已經全部“見底”。

目前欽奈的平民百姓想用水的話只能拿著家里的鍋碗瓢們去那些還能出點水的水龍頭打水了,但這種地方一般都是人頭攢動,排著大長隊……

(圖源:微信公眾號“環球時報”)

從CNN等媒體提供的數據來看,印度的水危機已經到了一個極為危險的地步。比如,目前印度竟有多達6億人正在和高度甚至極度的缺水問題做斗爭,整個印度只有1/4的家庭在家中有飲用水,還有20萬人每年會因為水供應不足或污染問題而喪命。

BBC之前的一篇的報道指出,印度缺乏足夠的基礎設施和自來水管網是導致很多印度家庭缺水的原因之一。

水危機影響的不只是平民,《印度斯坦時報》表示當地的車站為了節水已經關閉了廁所,《印度教徒報》則稱當地的水危機令建筑行業不得不停工。

路透社也表示,印度不少酒店因嚴重缺水已經處在瀕臨關閉的狀態,甚至就連諸如菲亞特克萊斯勒、塔塔咨詢服務公司、威普羅公司等大型制造和IT公司,都已經在減少食堂和廁所的用水……

值得一提的是,前些天多家西方媒體曾經炒作富士康會將中國的產能轉移到印度的工廠,而這個工廠恰恰也位于此次水危機嚴重的欽奈。當然,富士康之后很快辟謠說他們會扎根中國,“深耕發展”……

可以看出,印度的水危機已經影響到印度工業的發展。其實,除了水危機,印度工業的發展還受到諸多掣肘,今天,庫叔就帶你了解一下。

想要判斷一個國家的實力幾何,最有效的方法就是考量它的工業化水平。

制造業增加值,是衡量一個國家工業化規模與水平的核心指標之一。

根據世界銀行2017年數據,印度制造業的增加值為3923億美元,位列全球第6。

乍看起來,這個成績似乎還不錯。不過,除以約13億人口得出的人均值,才能顯現出真實水平。

印度的數字為293美元,遠遠低于東亞和歐美水平(德9267、韓8274、日8202、美6658、法4027、英3656、中2546);低于東南亞和拉美主要國家(泰國1785,墨西哥1520,巴西998,印尼775);與南亞鄰國孟加拉(262)、巴基斯坦(185)相比,優勢也十分微弱。

(圖為制造業增加值排名)

類似的,在另外兩個很有說服力的指標——發電量和鋼產量上,印度的數字也呈現總量大、人均少的特點。

2018年,印度鋼產量僅次于中國,位居世界第2,但人均只有中國的1/9,美國的1/3;至于發電量,據2017年的數據,印度次于中、美,居世界第3,但人均只有中國的1/4,美國的1/11。

根據這些指標,我們對印度的工業化水平已經有了基本的判斷:印度工業規模不小,但質量較差。

中印都有著悠久的文明歷史,在近代也都有淪為殖民地或半殖民地的類似境遇,新中國和“新印度”的建立時間也基本相同。

那么,對比中國,今天印度的工業化為什么會顯得如此呢?

01印度工業的發展歷程

印度的現代工業化進程開始于19世紀中葉。那時,經過一百年左右的時間,英國人逐漸控制了整個次大陸,于1858年建立了英屬印度帝國。在殖民政府掠奪性的經濟政策和西方先進生產力的雙重沖擊之下,印度徹底淪為“經濟殖民地”。

英國人在次大陸低價搜刮原材料,并傾銷制成品,摧毀了印度原來頗為繁榮的傳統手工業。英國駐印總督威廉·本廷克勛爵曾評價“印度織工的白骨漂白了整個大平原”。

正是在這種惡劣的環境下,印度的現代工業開始萌芽。

19世紀后半段,印度發生了兩件大事:

一是鐵路的修建。

英國人為了提高物資流通和兵力投送的效率,在印度鋪設了龐大的鐵路網。1837年,印度的第一條貨運線路在東南海岸的馬德拉斯通車,為公路的修建運送石材;1853年,第一條客運線路通車,從孟買出發,將400名旅客送到了34公里外的塔那。到了1900年,次大陸上鐵路運營里程已經達到了39603公里。

英國修建鐵路的初衷,自然不是為了促進印度工業化的發展,但毫無疑問的是,印度獨立之后,鐵路成為其開展現代化建設的有利條件。

二是“實業救國”之風的興起。

19世紀50年代,印度的帕西人(Parsi)和古吉拉特人(Gujaratis)引領風氣之先,投資購買英國紡織機械,在孟買、艾哈邁達巴德等地開辦現代化的棉紡織廠,成為印度現代民族工業之發端。

【注:帕西人——也被稱為巴斯人,是古代波斯人的后裔,信仰拜火教,文化程度較高,有經商傳統,現有人口不足10萬,超過一半集中在印度西部的古吉拉特邦和孟買,以及北部城市德里;古吉拉特人——南亞印度民族,主要居住在印度的古吉拉特邦境內,在巴基斯坦和非洲等地也有少量分布。】

在這些民族企業家中,涌現出了一些具有遠見卓識的英雄人物,其中最著名的要屬帕西人詹姆謝德·塔塔(Jamsetji Tata)和他的家族。塔塔家族以貿易和紡織公司起家,隨后建立起龐大的涉及鋼鐵、水力發電、汽車、教育等產業的商業帝國。

塔塔家族依靠比哈爾南部豐富的鐵礦,建立鋼鐵冶煉企業于1907年正式投產,實現了印度大規模重工業零的突破。

塔塔家族的另一個偉大洞見是堅信在未來印度工業的發展潛力將取決于有無自主研發的能力。為此,他們出資成立了印度科技學院(IISc,最初名Tata Institute),至今仍是印度最重要的理工學府之一。

不過,在殖民地經濟的桎梏下,英屬印度的工業化并不順利。

但是,由于兩次世界大戰的戰火沒有燒到印度本土,在1947年獨立時,印度擁有令前殖民地和半殖民地國家欣羨的基礎設施和工業化基礎:53596公里的鐵路運營里程,僅次于美、蘇,位居世界第三,同時期中國鐵路里程為24090公里;近40萬公里的公路里程是亞洲第一,其中包括19811公里較高規格的國家公路。

由此可見,尼赫魯等印度開國領袖對建設“有聲有色大國”充滿自信,并非沒有理由。

早在留學英國期間,尼赫魯就對費邊社會主義(Fabianism)心馳神往。印度共和國成立后,他立即師從蘇聯,成立了國家計劃委員會,并親任主席,希望能夠盡快解決印度積貧積弱的局面。

【注:費邊社會主義是社會主義思潮的一支,簡單的理解就是漸進社會主義,費邊主義者的基本信念為,由資本主義到社會主義是一個漸進而必然的轉變過程。】

據經濟學家安格斯·麥迪森估算,20世紀中葉,印度的經濟發展水平與中國相仿。

印度第一個“五年計劃”開始于1951年,很大程度上參考了蘇聯早期的經濟路線,優先由公共部門對鋼鐵工業和重型機器設備進行投資。同時,尼赫魯認為一個貧窮的國家無法承受國際市場的競爭,因此必須實施“進口替代”的保護主義政策,采取關稅、配額和外匯管制等措施嚴格限制進口,以扶植和保護國內有關工業部門的發展。

在“計劃”加“保護”的政策下,印度的經濟發展還算差強人意。在前三個五年計劃(1951-1965)的十五年間,印度工業產值年均增速為7.1%。同一時期,中國前兩個五年計劃(1953-1962)的年均工業增速為10.6%。

可以看出,在起步階段,“新印度”和新中國大致在同一起跑線上,甚至基礎條件還要好上一些。

但是,到了幾十年后的今天,印度的工業化水平卻已經難望中國之項背,這是為什么呢?

自1947年獨立的印度,經濟發展大致可分為前37年的“尼赫魯式社會主義混合經濟”,1984年開始的“拉吉夫市場化改革”和1991年啟動的“經濟自由化”三個階段。在不同階段,印度的國內政策和外部環境各不相同,其發展成效也有很大差異。不過,庫叔經過仔細分析,找到了四個制約因素,它們貫穿了印度的工業化時期,并始終拖累其發展。

02落后的基礎教育

獨立后,印度在鐵道、公路的硬基礎設施上有明顯優勢,但在軟“基礎設施”——基礎教育水平上的建設卻是失敗的。

1951年,印度第一次人口普查,7歲以上人口的識字率為18.33%;幾乎同一時間,中國的人口識字率也在20%以下,兩國水平相仿。但在30年以后,1981年、1982年印度和中國分別進行人口普查時,兩國已經拉開了巨大差距:中國識字率已經達到77%,而印度則為43.5%。

后發國家的產業發展,遵循從勞動密集型開始、漸漸過渡到資金密集型和技術密集型產業的基本規律。在勞動密集型產業階段,發展的速度很大程度上取決于該國的基礎教育水平。

良好的基礎教育可以提高國民的基本技能、紀律性和上進心,從而把“文盲大軍和散兵游勇”鍛造成工業人口,顯著地提高制造業的勞動生產率,從根本上影響一個國家的經濟發展。改革開放后,中國經濟的騰飛,很大程度上得益于前三十年基礎教育水平的快速提升。

在1991年經濟自由化改革后,印度沒能像中日韓三國那樣,迸發出常年兩位數左右的增長速度,基礎教育的落后難辭其咎。

導致印度基礎教育落后的原因,至少有三點。

第一,印度是一個多語言、多文化的國家,其使用人數最多的印地語也只能覆蓋40%左右的人口,這給基礎教育的推廣造成了客觀困難。

第二,印度早期領導人對基礎教育的發展不夠重視。尼赫魯將教育投入的側重點放在了高等院校,建立了著名的印度理工學院(IITs)系統,希望能夠利用先進技術帶領國家快速工業化,但卻忽視了基礎教育的發展。

第三,公辦教育的逐漸沒落也是原因之一。

印度大部分公辦中小學漸漸成為劣質教育的代名詞。越來越多經濟和社會地位較高的家庭對公辦學校失望,進而選擇收取學費的私立學校。在市場的作用下,惡性循環就此開始——優質教育資源漸漸向學費高昂的私立學校轉移,公辦教育的水準愈加得不到保障。最終,形成一小部分精英家庭的兒女享受昂貴的私立教育、大部分普通兒童只能接受劣質公辦教育的局面。教育階層化明顯,顯著拉低了基礎教育的平均水平。

(圖為2017年的印度電影《起跑線》海報,該影片真實地反映了高端私立學校和普通公辦學校之間的質量差距。)

上世紀80年代以來,印度領導人開始意識到基礎教育的重要性。在持續的教育投入下,文盲率開始下降,2015年,印度青年人(15-24歲)的識字率達到了86.1%,進步很快。

不過,教育的總體質量依舊欠佳。印度《2018年教育狀況年度報告》顯示,5年級的學生中有近一半的孩子無法理解2年級的課文內容;輟學率隨著孩子年級的增加越來越嚴重,1年級入學新生中只有約30%能從12年級畢業,“在這些人中,大多數人并不具備必要的技能,無法勝任工作”。

另一項國際測試——“國際學生能力評估計劃”(PISA)的結果也能說明一些問題。

【注:“國際學生能力評估計劃”(Program for International Student Assessment)是一項由經濟合作與發展組織(Organization for Economic Co-operation and Development,簡稱OECD)統籌的學生能力國際評估計劃。自2000年開始,每3年進行一次,評估對象為來自幾十個國家和地區的15歲學生,評估內容包括閱讀素養、數學素養及科學素養,2012年引入基于計算機的問題解決測試,其結果是衡量基礎教育水平的指標之一。】

據《印度時報》的報道,2009年印度參加PISA評估,在73個參賽國家、地區中名列倒數第2。隨后,印度認為自己的學生還沒有做好準備,宣布退出該項評估計劃。值得注意的是,2009年,中國派出上海參加評估,在3項考核中都位列第1。2012年的評估中,上海學生在舊3項中仍名列第1,在新加入的計算機評估方面名列第6。

值得注意的是,在缺席10年之后,最近印度政府宣布將重新參與PISA的評估。然而,世界銀行發展研究小組的教育經濟學家吉蘇·達斯表示,即使印度最好的公立學校接受該測試,印度仍然有可能排在PISA表格的底部。

可以想見,在未來,基礎教育的落后仍將拖累印度的工業化進程。

03能力不足的政府

除了缺乏水平過硬的勞動力隊伍之外,印度工業化不成功的另一個原因是政府能力孱弱,讓發展規劃不能順利實施。

后發國家的工業化,往往依托政府的主導和規劃。19世紀,普魯士王國和俄羅斯帝國的快速崛起就是很好的案例。二戰后,日本的通商產業省、韓國的經濟企劃院、中國的“國家計委”和后來的“發改委”都是強勢的發展規劃機關,在經濟發展中充當掌舵人和助推器,一方面明確前進方向,一方面給予及時的幫助,最終促成了東亞飛速工業化的奇跡。

印度也有與東亞諸國類似的發展規劃,但實施結果卻大相徑庭,其根源就在于政府能力的不同。

政府能力是指政府依據自己擁有的公共權力,通過制定政策和組織動員,履行自身職能、貫徹自己的意志、實現發展目標的能力,是政府能否發揮主導作用,引領工業化進程的關鍵。

在這一點上,印度遠遜于東亞各國,原因何在?

首先,總有“中間商賺差價”。

由于印度的土地改革不夠徹底,政權未能滲透到基層,在政府與普通民眾之間仍然存在著大量“食民而肥”同時抗拒管理的中間力量。

在“中間商”的層層壓榨之下,印度政府資源動員的能力受到很大限制。比如,在政府支持農村發展,出資興修水利,改善底層人民生活環境時,經常出現補貼款項最終流進地主和富農階層腰包的情況。由于這些中間力量把持著農村的分配權和話語權,真正需要幫助的貧農和佃農得不到真正的幫助。

此外,印度長期實行有計劃經濟色彩的發展政策,構建了龐大的國有經濟系統,卻沒能建立起足以駕馭國有企業運營的強勢政治體系。因此,這些國有企業既不服從資本主義市場經濟的利潤法則,也不服從社會主義國家的行政命令。也就是說,市場調節和行政調節同時失靈,低效率和“不聽話”同時存在,發展狀況可想而知。

印度航空就是一個典型案例。作為國有航空公司,印度航空背景過硬,實力雄厚,曾長期是印度民航業的“老大哥”。但近十幾年來卻因體制僵化、貪腐頻發、人員臃腫而逐漸走向衰落。2018年,由于長年的巨額虧損,印度政府準備在保留24%股份和一定話語權的情況下出售印航,卻無人愿意接盤。這是因為,效率更高的民航私企大多不信任印度政府對所屬企業的革新能力。這個案例真實展示了印度國有企業的尷尬境地。

04過度超前的法規

印度政府能力的不足,在推進發展規劃上時常捉襟見肘。那么,為了彌補這一缺陷,政府是不是可以給企業充分自由的發展環境呢?答案是否定的。

獨立后,印度政府為了全面監管經濟發展,設計了一個繁雜的、幾乎涵蓋經濟活動每一個步驟的“許可證制度”(License raj),嚴重抬高了企業的制度成本,損害了整體經濟活力。雖然1991年經濟自由化之后,這一飽受批評的制度基本革除,但仍有“兩座大山”壓在企業頭上,這就是勞工權益和土地產權的保護。這“兩座大山”被認為是先進的制度法規,比“許可證制度”更難解決。

如果我們查看印度企業的人數規模,會發現絕大部分都是10人以下的微型家庭作坊,造成這種情況的原因,就是印度對勞工權益的“過度保護”。

印度勞工法規定,企業雇傭規模在10人以下,可以免受勞工法限制;一旦雇傭規模超過10人,就不能按照市場需要解雇員工,如要解雇,則需向員工支付安置費和遣散費,這往往超出企業所能負擔的范圍;而如果超過100人,企業在解雇員工時,就必須先取得政府的批準。

這些規定的后果是,一方面,印度只有10%的勞動力被正式雇傭,勞動者的權益實際上沒有得到保障;另一方面,嚴重制約了企業生產規模的擴大。我們知道,現代化生產的一個重要特征是規模化,規模無法擴大,生產的平均成本就降不下來,企業的競爭力被鎖死在較低的水平,技術革新、產業升級更是無從談起。

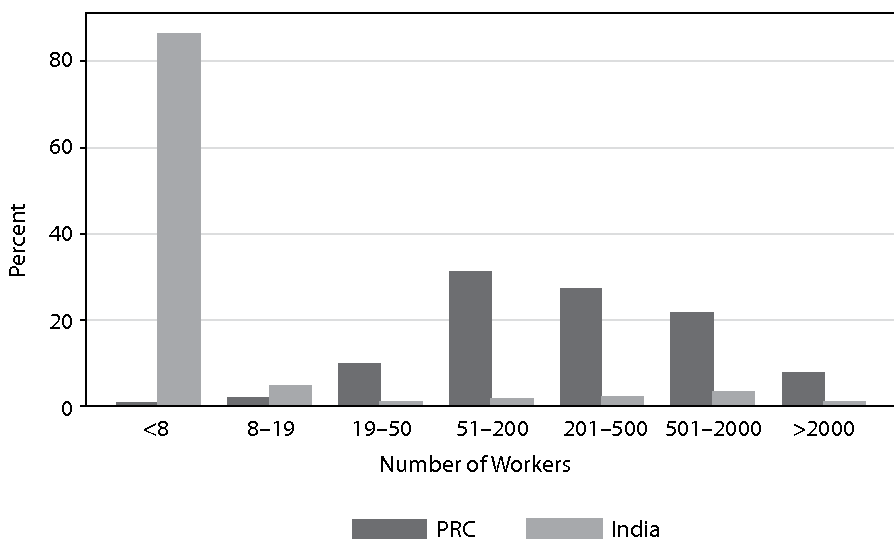

(圖為2010年中印企業職工數量對比,可以看到80%以上的印度企業雇傭人數都在8人或以下)

同理,印度的土地產權制度也對工業化發展有負面影響。在印度,土地產權的保護非常完整,因此,征地的流程繁瑣,周期更長,成本也更大。企業投資設廠,或者政府規劃公路與鐵路,往往需要數年時間才能完成土地征用。雖然從短期內來看,該制度在在一定程度上有效保護了被征地民眾的經濟利益,但明顯阻礙了工業化的推進,長此以往,各方都是受害者。

比如,今年4月,南方泰米爾納德邦的高等法院剛廢除了一條主干道路的修建計劃。這條路如果建成,可以將邦首府與中部重要城市之間的交通時間減少一半。然而,在部分居民和環保組織的阻擊下,計劃被擱置。對于當地經濟發展來說,這顯然不是個好消息。

再來看印度的王牌產業——覆蓋了上百萬人的寶石加工業。在印度的出口商品中,寶石和首飾占據15%,據統計,世界上每12顆鉆石,就有11顆在印度切割、打磨和拋光。

然而,這個印度引以為豪的產業,其主體卻由分布在蘇拉特、齋普爾等地的數萬個小作坊組成。這些小作坊往往只有一間大房,數名或數十名工人在臺燈的照射下操作著簡陋的機器進行手工作業,完成后交由批發商到孟買的市場上參與交易。

這些作坊是典型的印度企業——為了規避勞工法,同時省去征地的麻煩,寧可畫地為牢,安于小規模、低技術的模式。這就導致寶石加工這個具有國際優勢的產業,印度所能獲得的利潤十分微薄。

可見,印度過于超前的勞工與土地法規對培育成功企業有很大的負面影響,從而阻礙了工業化的進一步推進。

05遭受鄙視的工作

印度以制造業為代表的工業化不成功,還有一個文化層面的原因,即傳統觀念中對體力勞動的鄙視態度。

在種姓制度的影響下,位于社會金字塔頂端的婆羅門將體力勞動視為“被污染”的范疇、低賤的生活方式、只有中低種姓才從事的工作。長久以來,通過“梵化”現象——低種姓對高種姓的崇拜和模仿,這些觀念深刻影響了印度整個社會的思維方式,體力勞動逐漸處于“職業鄙視鏈”的底端位置。

也許正是因此,在歷史上,印度有層出不窮的哲學家、宗教領袖、文學大師,也有不少出色的數學家和天文學家,但在技術層面引領世界的發明創造卻很少;在當代,印度有活躍于各大國際組織的社會活動家,有數學神童、軟件天才、國際象棋的大師,但卻缺少合格的工程師與熟練技工。

當下,印度還因為呼叫中心等服務業的勃興而被稱為“世界辦公室”,其服務業之所以比制造業發展得更好,主要是由于服務業對基礎設施要求低、產業體系簡單、能源消耗少、監管較少等特點,同時,鄙視體力勞動的文化因素也在發揮影響。

畢竟,不僅是高種姓,許多出身中低種姓的年輕人,在選擇工作的時候,也會盡力避免體力勞動。即使服務業的報酬略低,他們也更愿意在呼叫中心接電話,而不愿意在工廠焊鋼板。

需要注意的是,雖然服務業在經濟中占比較大是發達經濟體的特征,但因為缺乏厚實的實業底子做依托,印度的服務業并不能切實提高民眾的購買力,也無法提供足夠的就業機會,最終影響經濟的整體發展。

對于一個發展中國家,超前地擁有服務業占主體的經濟結構,就像給小孩穿上大人的鞋,難免會摔倒。

06未來的“世界作坊”?

除上述幾個原因外,對印度工業化產生負面影響的,還有復雜的稅制和長期割裂的國內市場,等等。

以制造業為代表的工業水平落后,令印度的“經濟騰飛”始終不溫不火,未能施展出其應有的規模與潛力。

印度國內的一些有識之士早已意識到這一點。

2014年,印度總理莫迪推出了“印度制造”計劃,希望將制造業占印度國內生產總值的比重從當前的15%提升至25%,為每年逾1200萬進入印度勞動力市場的年輕人創造就業機會。

為達到目標,莫迪針對拖累制造業發展的弊病實施了一系列改革措施。比如,簡化稅制,統一國內市場;減少審批手續,降低制度成本;加大基礎設施投入,為企業提供更穩定的電力,更好的公路和港口;推進方便監管的非現金支付;成立國家轉型委員會(NITI Aayog),試圖建立強勢的發展規劃機構;放寬勞工和土地法規的部分條款,給企業主更大的話語權,等等。

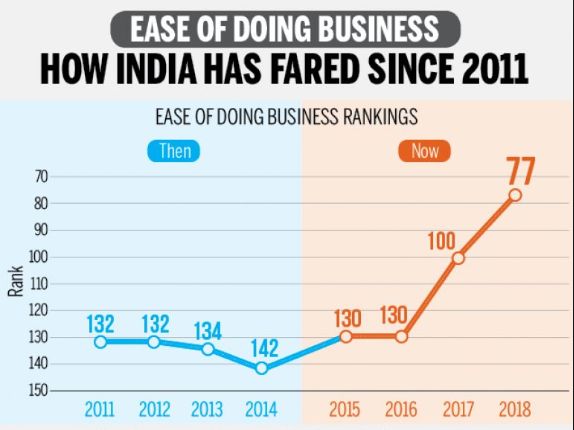

經過努力,印度的經商便利度有了顯著提高,在世界銀行的排名中,從2014年的142名到2015年的130名,再到2018年的77名。這對印度制造業乃至工業化發展無疑是利好消息。

(圖為在世界銀行發布的《營商環境報告》中,印度的排名快速提升)

不過,印度的工業化能否就此走出困境,實現快速發展,還需要很大的努力。

根據印度央行的報告,2013/2014財年到2017/2018財年,印度制造業年增長率分別為5.6%、5.5%、9.3%、8.0%和5.7%,平均為6.8%,總體表現還不錯,但相比高速發展時期的東亞各國還是明顯遜色。

【注:財年分為日歷年度制和跨日歷年度制,前者的周期為公歷1月1日起至12月31日止,使用國家有中國、德國、法國等,后者的周期不盡相同,日本、印度等國為自4月1日起至次年3月31日止,美國自1976年起,使用自10月1日起至次年9月30日止的周期。】

畢竟,糟糕的基礎教育、弱勢的政府規劃、不連貫的經濟政策以及等級森嚴的種姓制度等陳年舊疾,并不是一昔政令就可以治愈的。

另外,生產自動化的大趨勢,也正在侵蝕印度在勞動密集型產業中所具備的成本優勢,因此,印度的工業化仍是道阻且長。

若把制造業增加值作為工業化的最佳衡量指標,我們可以從最近的數據出發,做個簡單的預測:將來十余年,印度的人均水平會逐漸縮小與東南亞和拉美之間的距離,并在總量上超越低速發展的韓、德、日,躍居世界第3,但仍然很難達到我國的1/5(目前為1/9)。

印度雖然無法企及中國“世界工廠”的優勢地位,但這個擁有十余億人口的巨型國家,很可能會在“世界工廠”的光環邊緣,建立起一個比較繁榮的“世界作坊群”。

責任編輯:趙睿

特別聲明:本網登載內容出于更直觀傳遞信息之目的。該內容版權歸原作者所有,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如該內容涉及任何第三方合法權利,請及時與ts@hxnews.com聯系或者請點擊右側投訴按鈕,我們會及時反饋并處理完畢。

- 最新國際新聞 頻道推薦

-

日本將引入埃博拉怎么回事 日本引入埃博拉是2019-07-04

- 進入圖片頻道最新圖文

- 進入視頻頻道最新視頻

已有0人發表了評論